un racconto di Daniele Bonanni,

tutte le fotografie di Matteo Magnoni.

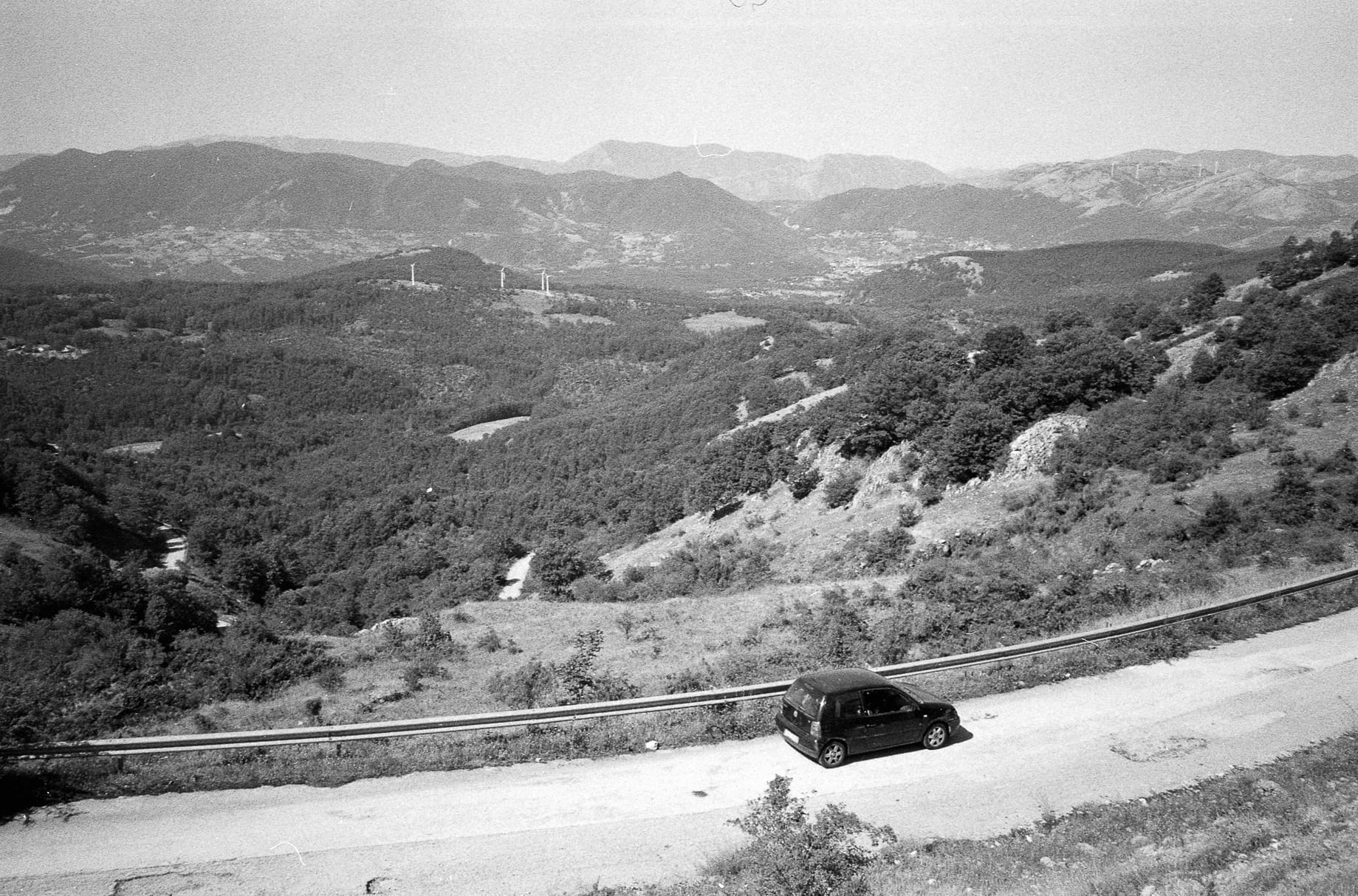

Tra gli strumenti di cui l’uomo si avvale per ostentare la propria superbia, l’automobile è uno dei più diffusi.

Dall’interno di questa scatola di ferro e plastica, tutti noi compiamo, ogni giorno, ripicche e torti di un’entità rapportata alla salute dei nostri problemi personali; mettiamo in scena tutta la viltà e l’ignoranza di cui siamo capaci e sfoghiamo la nostra rabbia repressa cercando di trasmetterla agli altri. E la macchina è perfetta per tutto questo, perché permette di minacciare senza scendere dal veicolo, offendere prima di scappare, giudicare senza aspettare una spiegazione e, soprattutto, umiliare i più piccoli: infatti, più grande sarà l’involucro e maggiore risulterà l’insolenza di una buona percentuale di conducenti che lo possiede.

La guida non è mai stata soltanto un atto fisico, bensì anche e soprattutto un gioco di sguardi taglienti, un mezzo vile per affermare la propria superbia, uno strumento per celebrare il nostro presunto stato economico.

Ma questo problema, proprio come ogni altro, se lo si affronta con uno spirito diverso potrebbe anche avere il suo aspetto positivo, da cui poi si trarrà un beneficio, oltre che personale, anche piuttosto coinvolgente per gli altri.

In questo ragionamento si prenderà in considerazione soltanto una delle tante circostanze che si verificano nel traffico abituale di un centro urbano, tralasciando l’analisi di altre situazioni analoghe, come per esempio l’abuso dell’eccesso di velocità, che apparentemente sembrano avere lo stesso oggetto di dibattito, ma che in realtà, anche se potrà sembrare strano, fanno parte proprio di tutto un altro contesto psicologico. Così come non si esaminerà la motivazione complessa per il quale l’uomo sia arrivato a determinare il suo valore umano in base alla grandezza e alla bellezza di due quintali di lamiera.

Ad ogni modo, per fare delle considerazioni bisognerà per forza immedesimarsi nel modo di concepire il traffico del conducente mediocre, anche se sono sicuro che sarà difficile perché nessuno di noi lo è mai stato.

Eccetto casi estremi, per uscire da una strada secondaria possiamo comportarci in due modi che, nonostante abbiano la stessa finalità materiale, provocano delle reazioni psicologiche diverse, se non opposte, al conducente che in quel momento transita davanti a noi: si può invadere gratuitamente quasi metà della sua corsia principale oppure rimanere dove dovremmo essere e aspettare che qualcuno ci faccia passare.

Nel primo caso, oltre allo sgarbo, si sta compiendo un vero e proprio affronto verso l’altro conducente, una sfida a duello che mira a intaccare la solidità della sua fermezza caratteriale: stiamo cercando di costringere l’altro ad accettare un’insolenza gratuita da uno sconosciuto.

Se davanti a questa sfacciataggine chi ha precedenza decide di fermarsi, significa, ai suoi occhi e ai nostri, che ha dimostrato di essersi sottomesso alla prepotenza altrui nonostante avesse tutti i diritti di non riceverla, facendo quindi trasparire una spiccata propensione all’asservimento che, anche nel caso questa fosse per davvero una caratteristica del suo carattere, ad ogni modo non può proprio trapelare dalla guida di un conducente medio rinchiuso nella sicurezza del suo involucro, soprattutto se costoso.

In più, anche quando chi ha la precedenza non riesce ad impedirci di uscire perché una dubbia distanza da noi non glielo permette, potrebbe essere sinonimo di ingenuità; soprattutto se ci sarebbe riuscito se soltanto fosse andato poco più veloce. Per questo certe volte, immettendoci, lo vediamo accelerare nel tentativo di ostacolarci anche se non serve a niente: quello è soltanto un gesto che serve a metterci al corrente di che pasta avrebbero potuto essere fatti, una prevenzione al nostro giudizio nei loro confronti, utile a precisare che se ce l’abbiamo fatta a passare è semplicemente grazie a qualunque altro motivo che non riguarda una presunta debolezza.

Nel secondo caso, invece, quello in cui rimaniamo al nostro posto aspettando pazientemente, avviene l’esatto opposto: chi transita nella corsia principale vede con piacere la nostra sottomissione esercitata a regola d’arte, e la sua soddisfazione lo porta a decidere di fermarsi appositamente per lasciarci passare; noi lo facciamo, spesso ringraziamo per la cortesia e nessuno dei due si trascina appresso il proprio rancore per sfogarlo poi all’incrocio successivo.

Buon per noi, la debolezza che accettiamo non sarà mai umiliante come quella dell’altra persona nel primo caso, perché comunque giustificata dalle circostanze delle precedenze stradali.

Quindi, anche se potrà sembrare tutto il contrario, è da notare come negli ultimi nove anni il metodo più veloce per uscire da una strada secondaria sia proprio quello di riuscire ad aspettare al proprio posto, con gli occhi languidi, senza usare la prepotenza; questo fenomeno naturalmente si è accresciuto nel tempo, anche in concomitanza con la commercializzazione, ideata con i più disparati stratagemmi finanziari, di macchine più grandi e lussuose, che non possono certo permettersi di subire un’umiliazione di qualunque natura.

Comunque, questo metodo sembra ancora piuttosto acerbo, in quanto una buona percentuale di conducenti ancora tende a ignorarne volutamente i vantaggi non riuscendo a rinunciare al brivido della sfida.

Ebbene, analizzando questi due casi sembra proprio che il secondo sia quello più ragionevole da attuare, la scelta più giusta e discreta, utile a entrambe le parti per contribuire ad una buona circolazione del traffico urbano, nonché al benessere della propria salute nervosa. E tutto questo con ogni probabilità è vero, se non che il primo caso, con tutti i suoi buoni motivi per evitarlo, ha un privilegio di cui il secondo ne è proprio sprovvisto: la capacità di stimolare la crescita personale.

Sì, perché se ci troviamo sulla corsia principale e decidiamo di dare la precedenza a chi proviene da una traversa soltanto perché si è comportato bene, allora quello che facciamo, dopo che ci siamo compiaciuti, è semplicemente ricambiare una cortesia, niente di più: la nostra forse potrà essere più apprezzata, potevamo, per il diritto, non farla, ma il risultato di queste gentilezze è solamente un benessere piuttosto vago, un piacere molto sobrio, con una durata generica che oscilla solamente tra i dieci e i quindici secondi.

Se, al contrario, decidiamo di fermarci davanti a chi si immette con la prepotenza, e lo facciamo così bene da non sentire proprio il bisogno di risentirci, allora compiamo per davvero un’azione capace di migliorare la qualità del nostro accrescimento personale. Succede questo: abbiamo la precedenza, la nostra corsia viene invasa, siamo costretti a inchiodare; l’altro conducente si impone con superbia, ci guarda con disprezzo per dissimulare la sua colpa e poi si allontana, il più delle volte senza nemmeno ringraziare; e nonostante ciò, noi siamo riusciti a eludere il nostro rancore dai nervi e dagli occhi, lasciando ai sentimenti soltanto lo spazio alla comprensione, e nient’altro; i più bravi poi saranno anche in grado di non provare nemmeno un briciolo di compassione, che spesso in questi casi assomiglia molto a una cattiveria sottile.

Soltanto agendo in questo modo contribuiremo ad accrescere veramente la nostra saggezza, perché abbiamo fatto del bene vero e sincero pur essendo consapevoli di non averne ricevuto affatto.

Non solo. Così facendo innescheremo una specie di ricircolo benefico che potremo identificare da subito in un dettaglio molto ragguardevole, e che col tempo potrebbe anche diventare la medicina giusta contro l’arroganza stradale: chi si è imposto con la superbia è perfettamente consapevole del gesto caritatevole che gli abbiamo riservato consentendogli l’inserimento; e questo, anche se lui non avrà poi modo e voglia di ricambiare la cortesia, non passerà certo inosservato al suo sistema limbico.

Infatti, se dopo l’accaduto, avremo la fortuna di continuare a transitare dietro all’arrogante appena uscito dalla traversa, ci accorgeremo di come la nostra gentilezza sia stata contagiosa e di come, a sua volta, lui usi la propria per fare del bene a qualcun altro all’incrocio successivo.

Questo benessere sarà anche più persistente rispetto a quello del secondo caso, e perciò anche più difficile che si disperda subito: adesso parliamo di una durata compresa tra i venticinque e i trenta secondi contro i dieci dell’altro, e in questo lasso di tempo nei centri urbani non è difficile incappare in un altro gioco di precedenze.

Avremo innescato una reazione a catena molto simile, per esempio, a quella dello sbadiglio. E se proprio come lui, sopravvissuto nei secoli trasmettendosi per via orale, anche questa gentilezza riuscisse un giorno, grazie al contagio, a rimanere vegeta nonostante gli ostacoli più burberi, come per esempio lo saranno stati per lo sbadiglio l’insonnia e il nervosismo, allora sì che presto sarà un piacere anche guidare in mezzo al traffico caotico.

D’altronde non è un procedimento semplice da attuare: io stesso ammetto di aver spezzato qualche volta la catena perché, oltre a fattori esterni al contesto, di svariata natura, che comunque influenzano la nostra calma giornaliera, dobbiamo ammettere che a certi conducenti per essere contagiati occorrerebbe proprio una platea di persone che sbadiglia.

Tuttavia, se si cerca di adottare il più possibile la suddetta reazione a ogni situazione automobilistica, è probabile che con gli anni i risultati si faranno vedere: naturalmente, allo stesso modo del cambio di una moneta, ci sarà bisogno di molto tempo perché un numero consistente di individui abbracci questa filosofia, durante il quale, come sempre prima dei grandi cambiamenti, forse si potrà assistere addirittura a un peggioramento del disordine automobilistico, causato dalla frenesia di tanti conducenti annoiati dal nuovo traffico esente da sfide, minacce e ripicche. Però poi, in modo graduale sicuramente tutti si abitueranno e per le corsie urbane ogni giorno sarà sempre come se fosse domenica mattina.

In definitiva si potrà concludere che evitare di prendere la macchina per sfuggire al logorio del traffico non è la sola soluzione per apportare giovamento su vari fronti alla propria persona e agli altri.

Se si decide di andare a piedi sicuramente faremo attività motoria, con tutti i benefici che ne derivano, compresi quelli mentali; guarderemo con più attenzione la realtà che ci circonda, eviteremo di affollare le corsie quando se ne può fare a meno e soprattutto ridurremo l’inquinamento ambientale.

Ma scegliendo attivamente di utilizzare l’automobile come strumento di analisi di coscienza e metodi d’impatto con l’altro nella forma dell’automobilista avremo pressoché lo stesso beneficio! Svilupperemo un’impermanenza e una tolleranza che risulteranno miracolose per la salute del nostro cervello, e che, se lo vogliamo, potrebbero facilmente adattarsi a tutti gli altri contesti della nostra giornata, fino a quando queste due caratteristiche essenziali non diventeranno la nostra filosofia di vita. E siccome a un corpo sano corrisponde una mente sana, allora sarà vero anche il contrario e quindi inconsciamente ci verrà voglia di lasciare la macchina a casa e andare a piedi per giovare anche al fisico. Perciò anche in questo caso si ridurrà l’inquinamento ambientale.

L’unico dilemma che potrebbe insorgere è se si decide di prendere la bicicletta invece di camminare. Allora in quel caso nascerebbero altre tipologie di problematiche stradali molto più complesse e maligne di quelle automobilistiche, che potrebbero scoraggiarci al punto da farci tornare sui nostri passi e riprendere la macchina. Quindi, sebbene anche i pedoni siano ben lungi dall’essere esenti da questo circolo vizioso, comunque è sempre meglio andare a piedi.

editing di Anna Chiara Bassan.